相続登記

詳しい事務所所在地はこちら

当事務所へは、京都駅から徒歩でお越しいただけます。詳しくはこちらからご確認いただければと思います。

相続登記の流れと必要な期間

1 相続登記の流れ

相続登記は、一般的に、次のような流れで進みます。

⑴ 遺言書の有無を調査する。

⑵ 戸籍謄本等を収集して法定相続人の範囲を確認する。

⑶ 相続する不動産を特定する。

⑷ 亡くなった方の財産をどのように分けるかについて、相続人間で話し合い、遺産分割協議書を作成する。

⑸ 相続登記の申請書を作成し、申請に必要な書類等を、法務局に提出する。

2 相続登記とは

そもそも相続登記とは、相続が発生した場合、不動産登記簿に記録されている名義を他の名義に変更することをいいます。

相続が発生すると、不動産の所有権は、相続人の共有となります。

その後、遺産分割協議等によって、不動産の取得者が決まると、所有権が遡って移転します。

このような所有権の移転について、当事者以外の第三者に対して主張できるようにするためには、名義変更(登記)を行う必要があるのです。

相続があったからといって、自動的に名義が変更されるわけではなく、法務局に対し申請をしなければなりません。

3 相続登記に必要な期間

では相続登記の申請の際にかかる時間はどのくらいなのでしょうか。

かかる期間は、相続人の数や相続財産の状況、必要書類が揃っているかどうかによって大きく異なります。

たとえば、相続する不動産が自宅のみで、相続人が1人で必要書類が既にあるとすれば、10日から2週間程度で登記が完了することもあります。

これに対し、たとえば不動産が複数あって各地に所在し、相続人も多数にのぼるような場合は、必要書類を集めるだけで、何か月もかかることがあります。

このように、相続登記にかかる時間は、相続の内容や状況によります。

4 相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

⑴相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

⑵遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

⑴と⑵のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

参考リンク:京都市・相続登記の申請義務化について

不動産を相続したら、期限に間に合うよう、お早めに申請をしてください。

相続登記に必要な費用

1 相続登記に必要な費用について

不動産を所有している方が亡くなると、新しい所有者へ名義変更をする必要が生じます。

このような、相続によって不動産の所有者が変わる際に、不動産の名義を相続人の名義に変更することを相続登記といいます。

相続登記を行う際に、色々と費用がかかりそうというイメージをお持ちの方も、少なくないかもしれません。

相続登記にかかる費用としては「必要書類の取得にかかる費用」と「登録免許税」が挙げられます。

必要書類が多いため、細かい費用を入れると多くの種類の費用が必要となりますが、一番高額になりやすいのが税金です。

ケースによっては、相続登記のための必要費用の9割が税金ということもあります。

2 相続登記で必要な登録免許税

相続登記をする際には、登録免許税という税金を納付する必要があります。

通常、相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。

しかし、不動産は高額な財産であることが多いため、0.4%であっても、数万円から数十万円が必要になることも珍しくありません。

そのため、相続登記をする上では、登録免許税が最も高い費用になりやすいといえます。

なお、登録免許税は、現金ではなく印紙で支払うことが多いです。

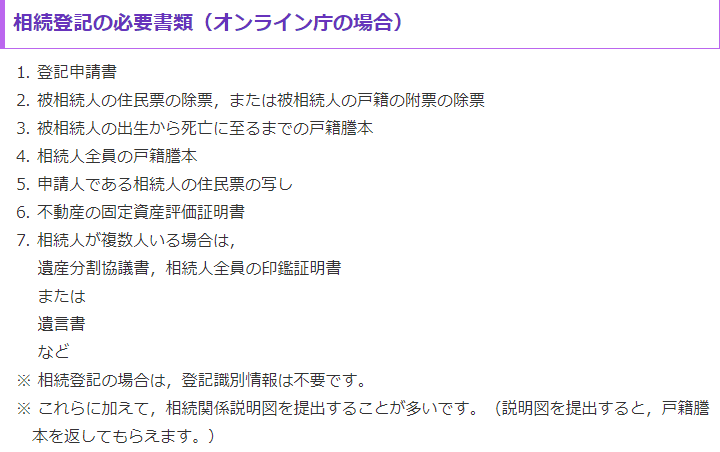

3 必要書類を集めるための費用

相続登記をするにあたって、様々な書類を添付する必要があります。

例えば、母親が亡くなり、長女が土地を相続するとなった場合、以下のような書類が必要です。

・母親の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・母親の住民票(除票)

・長女の住民票

これらの書類は、役所で取り寄せなければならないため、役所へ手数料を支払う必要があります。

必要な手数料は、書類の種類によって異なり、450円であったり750円であったり等、様々です。

4 専門家に依頼した場合の費用

上記の費用は、相続人自身で登記を行っても、専門家が行っても、どちらの場合でも必要となる経費です。

専門家に相続登記を依頼する場合は、これらの費用に加え、専門家への報酬も必要となります。

専門家への報酬は一律で決まっているわけではなく、事務所ごとによって異なるため、事前にその事務所のホームページで確認したり、相談に行った際に確認したりすることが大切です。